【初心者向け】日本の国技 相撲【第1回】歴史編|神話から現代まで1500年の歴史をたどる

みなさん、そろそろ7月場所が始まりますね!

そう、何を隠そうWASABIは大の相撲好き。

そんな僕が「相撲のことわからないから、全然楽しめないよ〜」という方向けに、

相撲の基本を数回に分けてご説明いたします!

相撲は日本の国技であり、約1500年の歴史を持つ伝統的なスポーツです。

ただ、どんなジャンルを観戦するにしてもルールや基本が分かっていないと楽しなかったりすることが多いですよね?

テレビ中継や本場所で相撲を観戦する際、そのルールや見どころが分かると、何倍も楽しめます。

この記事では、力士の視点ではなく、観客として相撲を楽しむための超超基本を解説します。

【まずは相撲の成り立ちから説明】日本人の心とともに紡がれた歴史

相撲は単なるスポーツではなく、日本の歴史、文化、そして日本人の精神性と深く結びついて発展してきました。

その起源は神話時代にまで遡り、五穀豊穣を願う神事から、武芸、そして国民的娯楽へと形を変えながら、約1500年にわたり受け継がれてきました。

1. 神話時代:神々への奉納と五穀豊穣の祈り

相撲の起源は、日本神話に登場する力比べに求められます。

最も有名なのは、建御雷神(タケミカヅチノカミ)と建御名方神(タケミナカタノカミ)による力比べでしょう。

これは国譲りの神話の一部であり、後の相撲の原点とも言える、力と力のぶつかり合いが描かれています。

この時代、相撲は娯楽というよりも、五穀豊穣を祈る神事(神への奉納)としての意味合いが強く、神社の境内や祭りの場で行われていました。

人々は、力士の力強い姿に、豊作への願いや厄払い、共同体の安泰を重ねていたのです。

相撲の取組前に塩を撒く「清めの塩」や、土俵が円形であることなども、こうした神事としての側面を今に伝えています。

2. 古代:宮廷行事としての確立(4〜12世紀)

奈良時代から平安時代にかけて、相撲は宮廷の年中行事として取り入れられ、「相撲節会(すまいのせちえ)」として盛んに行われるようになります。

天皇が観覧する前で力士が相撲を取り、その勝敗で国の吉凶を占ったり、豊作を祈願したりしました。

この頃から、力士の階級やルールが徐々に整備され、今日の相撲の原型が形作られ始めます。

単なる力比べから、より洗練された儀式的な要素が加わり、国家的な行事としての重みを持つようになりました。

「平安朝相撲節会の図」

画像出典:日本相撲協会公式サイト

3. 中世・戦国時代:武芸としての発展(11〜16世紀)

中世に入ると、武士の台頭とともに、相撲は武芸としての側面を強めます。

鎌倉時代以降、武士たちは自身の武術鍛錬の一環として相撲を取り入れ、戦場での組討ちの技術を磨きました。

特に戦国時代には、織田信長が相撲を奨励し、各地から力士を集めて「相撲会(すもうかい)」を催したことは有名です。

信長は、力士の力量を見極め、時には家臣に取り立てるなど、相撲を人材登用の手段としても活用しました。

この時代の相撲は、より実戦的で荒々しいものであったと推測されます。

「織田信長の上覧相撲」

画像出典:日本相撲協会公式サイト

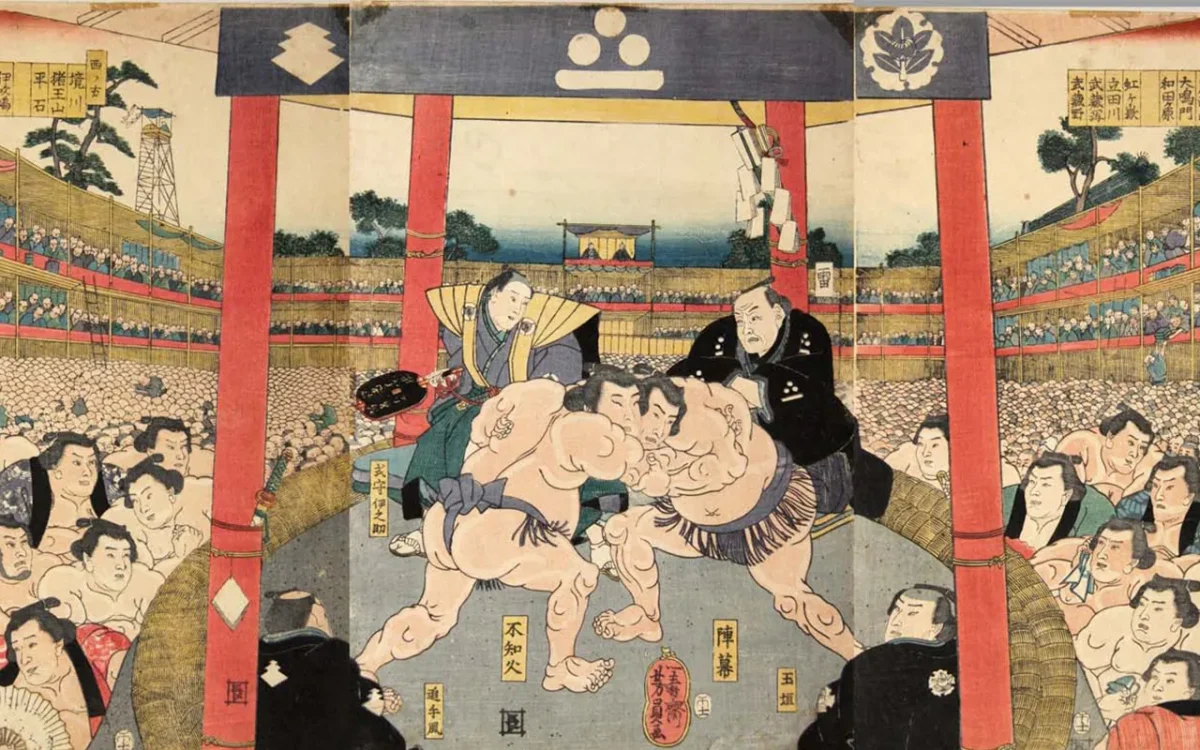

4. 江戸時代:大衆娯楽としての隆盛(17〜19世紀)

江戸時代に入ると、戦乱が終息し、社会が安定したことで、相撲は庶民の最大の娯楽として爆発的な人気を博します。

各地で興行としての相撲が盛んに行われるようになり、「勧進相撲(かんじんずもう)」として寺社建立の資金集めにも利用されました。

この時代に、現在に通じる多くの要素が確立されました。

- 番付制度の確立: 力士の強さを示す階級が明確化され、横綱という最高位が誕生しました。

- 相撲部屋の形成: 力士が共同生活を送り、稽古に励む組織としての相撲部屋が形成されました。

- 決まり手の整備: 様々な技が整理され、勝敗を判定する基準が明確になりました。

- 行司・呼出の専門職化: 試合の進行を司る行司や、力士を呼び上げる呼出など、専門の役割が確立されました。

江戸の人々は、力士たちの豪快な取組に熱狂し、お気に入りの力士を応援しました。

番付発表に一喜一憂し、力士の浮沈に自らの人生を重ねるかのように、相撲は庶民の生活に深く根付いていきました。

画像出典:太田記念美術館公式サイト

5. 明治以降:国技としての地位確立と現代相撲(1868年〜)

明治時代に入り、西洋文化が流入する中で、日本の伝統文化の価値が見直されるようになります。

相撲もその一つであり、明治天皇が天覧相撲を頻繁に行うなど、国家的な位置づけを強めていきました。

やがて相撲は「国技」として認定され、日本の象徴的な存在となります。

大正時代には両国国技館が建設され、相撲の聖地としての地位を確立しました。

現代においても、相撲は日本を代表する伝統文化であり、多くの人々に愛されています。

年に6回行われる本場所は、テレビ中継され、国民的行事として広く親しまれています。

今ではテレビにとどまらず、ネットTVでも放送されるように。

画像出典:ABEMA

まとめ:日本人の心に息づく相撲

相撲がこれほどまでに日本人の心を捉え、連綿と受け継がれてきた背景には、以下のような要素が考えられます。

- 神事としての根源: 日本人が古来より大切にしてきた自然への畏敬の念や、五穀豊穣への祈りといった精神性が、相撲の根底に流れています。土俵が神聖な場所であり、力士がその中で神聖な儀式を行うという意識は、今も変わらず受け継がれています。

- 「ハレ」の文化: 非日常的な空間で行われる力士たちの真剣勝負は、日々の生活の中の「ケ(日常)」に対し、「ハレ(非日常)」の感情を呼び起こします。人々は相撲を見ることで、興奮し、感動し、心を揺さぶられてきました。

- 勝負への潔さ: 相撲は、土俵という限られた空間で、一瞬の駆け引きと純粋な力で勝負が決まる、非常にシンプルな競技です。勝ち負けがはっきりとつき、負けた力士が潔く土俵を去る姿は、日本人が尊ぶ「潔さ」の精神と重なります。

- 伝統と様式美: 仕切りや四股、塵手水など、取組前に行われる一連の儀式は、単なるルールではなく、様式美として完成されています。これは、伝統を重んじる日本人の美意識に深く響くものです。

- 弱きを助け、強きを尊ぶ精神: 時に下位の力士が横綱を倒す「金星」が生まれるなど、番狂わせが起こることも相撲の魅力です。努力が報われる姿や、強者への挑戦は、多くの日本人の共感を呼びます。

相撲は、時代とともに姿を変えながらも、その根底にある神事としての精神性、武芸としての鍛錬、そして大衆娯楽としての熱狂を保ち続けてきました。

それは、相撲が常に日本人の暮らしや精神と深く結びつき、その時代ごとの人々の願いや価値観を映し出してきた証拠と言えるでしょう。

相撲は、まさに日本文化の生きた縮図なのです。