本当にあったホームページ制作の失敗事例|原因と対策をプロが解説【2025年最新版】

ホームページは、今や企業の顔であり、ビジネス戦略の重要な柱です。

しかし、制作過程には多くの落とし穴があり、予期せぬ失敗に直面することも少なくありません。

ここでは、実際にあった失敗事例とその原因、そしてプロが推奨する具体的な対策をご紹介します。

- 1. 計画・戦略段階での失敗

- ⚠️よくある失敗事例と原因

- (1)目的・目標が曖昧なまま制作を開始する

- (2)ターゲットユーザーが不明確

- (3)競合サイトや市場の分析不足

- (4)ホームページを作ることが目的になってしまう

- 💡 プロからの視点

- (1)「なぜ作るのか」を明確にする

- (2)ターゲットユーザーの徹底的な洗い出し

- (3)競合・市場調査の実施

- WASABIより

- 2. 制作会社選定・契約での失敗

- ⚠️よくある失敗事例と原因

- (1)デザインがイメージと大きく異なった

- (2)すべて制作会社に「丸投げ」してしまう

- (3)契約内容を十分に確認せずに進めてしまう

- (4)担当者とのコミュニケーション不足や相性の問題

- 💡 プロからの視点

- (1)複数の制作会社から提案・見積もりを取得する

- (2)RFP(提案依頼書)を作成する

- (3)担当者との相性を重視する

- WASABIより

- 3. 安さだけで選び、クオリティが低くなった

- ⚠️よくある失敗事例と原因

- (1)極端に安い制作費に惹かれて依頼する

- 💡 プロからの視点

- (1)価格と提供価値のバランスを見極める

- (2)相見積もりで比較検討する

- WASABIより

- 4. 運用・保守段階での失敗

- ⚠️よくある失敗事例と原因

- (1)公開後の運用体制が整っていない

- (2)古い情報が放置される

- 💡 プロからの視点

- (1)明確な運用体制を確立する

- (2)情報の鮮度を保つ

- WASABIより

- まとめ

- 最後にWASABIより

1. 計画・戦略段階での失敗

ホームページ制作の成否は、その準備段階でほぼ決まります。

目的が不明確なまま進めてしまうと、期待通りの成果は望めません。

⚠️よくある失敗事例と原因

(1)目的・目標が曖昧なまま制作を開始する

<原因>

「とりあえずホームページが欲しい」といった漠然とした考えで、具体的な目的(例:新規顧客獲得、ブランドイメージ向上、採用強化)や数値目標(例:月間問い合わせ数、売上目標)が設定されていない。

(2)ターゲットユーザーが不明確

<原因>

「誰に」情報を届けたいのかが定まっていないため、コンテンツやデザインが誰にも響かない、中途半端なものになる。

(3)競合サイトや市場の分析不足

<原因>

自社目線だけで制作を進め、業界のトレンド、競合の強み、ユーザーが求める情報を見落としてしまう。

(4)ホームページを作ることが目的になってしまう

<原因>

ホームページ制作自体が目的となり、その後のビジネス成果に繋がらない「作って終わり」のサイトになってしまう。

💡 プロからの視点

(1)「なぜ作るのか」を明確にする

・ホームページを作る目的を具体的に設定しましょう。

「問い合わせを増やす」「資料請求数を増やす」「企業ブランドを向上させる」など、具体的な目標を設定し、チーム内で共有することが不可欠です。

・目標は、「月間〇件の問い合わせ獲得」「資料ダウンロード率〇%」のように、具体的な数値(KGI/KPI)で設定し、測定できる状態にしましょう。

(2)ターゲットユーザーの徹底的な洗い出し

・サイトに訪問してほしい「理想の顧客像(ペルソナ)」を具体的に設定します。

年齢、性別、職業、興味関心、インターネットの利用状況、抱えている課題などを深く掘り下げ、そのペルソナに響くコンテンツやデザインを企画しましょう。

(3)競合・市場調査の実施

・競合他社のホームページを複数分析し、成功事例や差別化ポイント、不足している情報などを洗い出しましょう。

市場のニーズやトレンドを把握することで、自社サイトの強みを最大限に活かせます。

WASABIより

制作会社によって、上記の調査やターゲット設定の予算は様々です。

目的によって制作前に行うことは千差万別なので、まずは「◯◯のホームページを作りたくて、目的は◯◯で。」といった具合に伝えて、そこから制作会社にきちんとヒアリングしてもらい、

制作前に何をやるべきか?を提案してもらってください。

上記の括弧書きの中の情報とページ数だけで、「うちだったら◯◯万円でいけますよ!キラッ!」という制作会社は論外だと僕は思います。ホームページは建売住宅じゃないです。

2. 制作会社選定・契約での失敗

制作パートナー選びは、プロジェクトの成否を左右する重要なステップです。

安易な選定や確認不足は、後々のトラブルの元となります。

⚠️よくある失敗事例と原因

(1)デザインがイメージと大きく異なった

<原因>

事前のイメージ共有不足、漠然とした指示、または制作会社のデザインセンスが自社の求めるものと合致していなかった。

(2)すべて制作会社に「丸投げ」してしまう

<原因>

制作会社に任せきりで、自社の要望が十分に伝わらず、納品後に「思っていたのと違う」というギャップが生じる。

(3)契約内容を十分に確認せずに進めてしまう

<原因>

修正回数、追加料金の範囲、著作権に関する取り決めなどをせず、後々トラブルに発展する。

特に、ドメインやサーバーの所有権が制作会社名義になっていて、サイトの管理権限を失うケースもあります。

※取り決めにてドメインやサーバーを制作会社が取得・管理することも多々あります。

(4)担当者とのコミュニケーション不足や相性の問題

<原因>

連絡が遅い、専門用語ばかりで話が進まない、要望が伝わらないなど、担当者との相性が悪くプロジェクトが円滑に進まない。

💡 プロからの視点

(1)複数の制作会社から提案・見積もりを取得する

・最低でも3社以上から提案と見積もりを取り、価格だけでなく、提案内容の質、実績、ポートフォリオ、コミュニケーションの取り方、アフターサポート体制などを総合的に比較検討しましょう。

(2)RFP(提案依頼書)を作成する

・自社の目的、ターゲット、予算、希望する機能、スケジュールなどを具体的にまとめたRFPを制作会社に提示しましょう。これにより、制作会社はより的確な提案ができ、認識のズレを防げます。

(3)担当者との相性を重視する

・初回打ち合わせなどで、担当者とのコミュニケーションがスムーズか、専門用語を避け分かりやすく説明してくれるかなど、相性を確認しましょう。

長期的なパートナーシップを築く上で非常に重要です。

WASABIより

(そんなこと言うなよ!お前プロだろ!とか言われそうですが)制作会社は制作のプロではあるけれど、お客さまの業界のプロではないので、どうしてもお客さまの会社のことを理解するまで時間がかかります。

また、制作する中で「何をどこまで何回まで」というのは制作会社によっても、制作会社の担当者によっても取り決めが変わることがあります。

大事なことは「プロにお願いしたらガラガラポン!」ってホームページが完成するという幻想は捨て、

業界のことはたくさん伝え制作会社に理解させ、制作会社のこと(修正回数など)はどんどん聞くこと。

制作会社の担当者と、お客さまの担当者は「(会社は違うし、お客さまとベンダーだけど)2人で1つのチーム」になることです。

3. 安さだけで選び、クオリティが低くなった

⚠️よくある失敗事例と原因

(1)極端に安い制作費に惹かれて依頼する

<原因>

コストを最優先した結果、デザインが安っぽくなる、機能が不十分、SEO対策が不十分、テンプレートをそのまま使っただけのサイトになるなど、期待以下のクオリティになる。

結果的に追加費用が発生したり、短期間でリニューアルが必要になったりすることも。

💡 プロからの視点

(1)価格と提供価値のバランスを見極める

・極端に安い見積もりには注意が必要です。

安価なサービスは、機能の制限、デザインの自由度の低さ、アフターサポートの不足など、何らかの妥協点がある可能性が高いです。

価格だけでなく、提案内容や実績に見合った適正な費用かどうかを判断しましょう。

(2)相見積もりで比較検討する

・複数の制作会社から提案と見積もりを取得し、各社のサービス内容と費用を比較することで、市場価格を把握し、適正な価格帯を見極められます。

WASABIより

まぁ、わかります!

安いに越したことはないですよね。僕もスーパーではそんな感じ。トマトが158円の時と98円の時ではテンションが違う。

でも「安かろう◯かろう」は今も昔も変わらずです。

ごはん屋さんとかだと「これがこの値段で!?」は良くある話。

でもごはん屋さんは(馬鹿にしているわけじゃなく)決まったメニューを効率的にお客さんに提供しており、ホームページ制作はお客さまにヒアリングをしてお客さまオリジナルの家を建てるようなもの。

すごい安い!という裏には何かが隠れています。

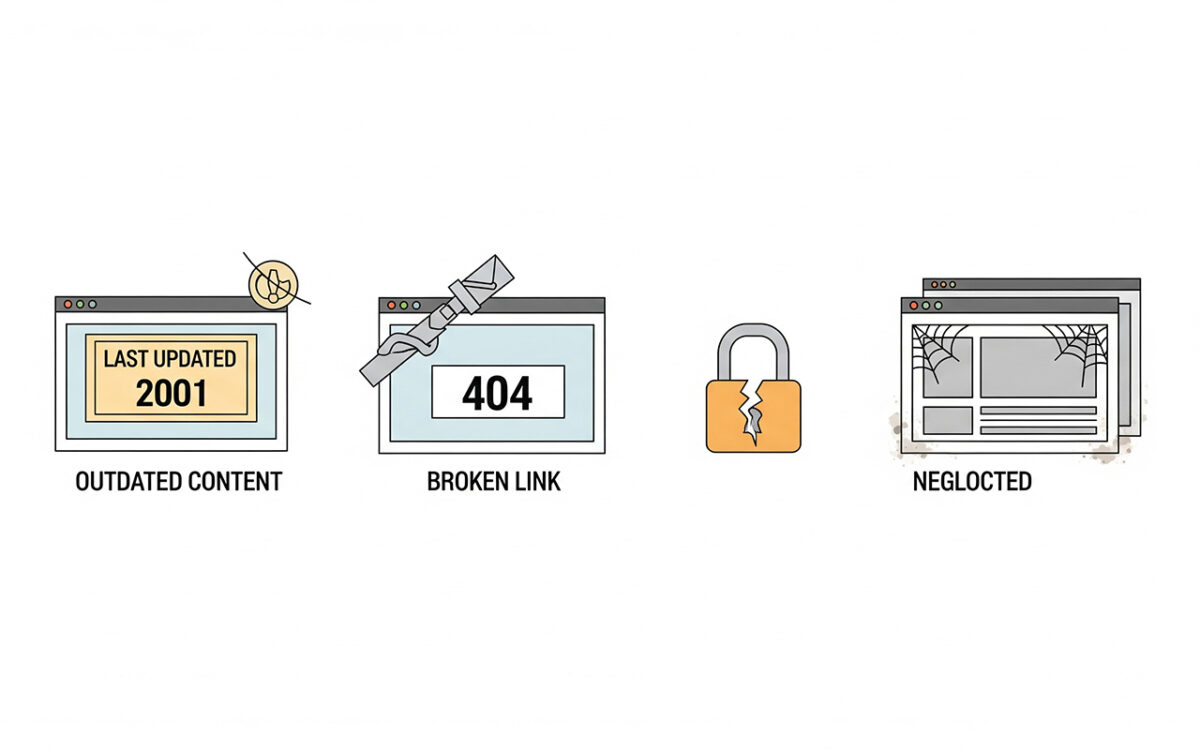

4. 運用・保守段階での失敗

ホームページは「作って終わり」ではありません。

公開後の適切な運用と保守が、その効果を最大化させます。

⚠️よくある失敗事例と原因

(1)公開後の運用体制が整っていない

<原因>

誰が、どのような頻度でコンテンツを更新するのか、トラブル発生時の対応窓口などが明確になっていないため、サイトが放置状態になる。

(2)古い情報が放置される

<原因>

営業時間、製品情報、料金体系など、ビジネスに直結する情報が古いまま放置され、ユーザーからの信頼を失う。

💡 プロからの視点

(1)明確な運用体制を確立する

・コンテンツ更新の担当者、承認フロー、更新頻度などを具体的に決め、社内または外部パートナーとの間で役割分担を明確にしましょう。

(2)情報の鮮度を保つ

・定期的にサイト内の情報を確認し、古い情報や誤った情報がないかをチェックし、常に最新の情報に更新するように心がけましょう。

WASABIより

前述の通りホームページは作っておしまい!やったー!じゃありません。

制作が終わったところが始まり。

情報を新鮮に保ったり(更新)、イベントのお知らせをしたり(投稿)など、

基本的なことでもいっぱいあります。

それらの作業を誰がやるのか?どのぐらいの頻度で何がどれだけ発生する予定なのか?

これらを見積もりの段階で決定しておくことベターです。

というのも、お客さま(一旦「素人」としておきます)が更新・投稿をするには、

制作会社としても制作物を”それがしやすいように”制作する必要があります。

そのため事前の予見の整理が必須となります。

まとめ

ホームページ制作は、計画から運用まで多くのステップと専門知識が必要なプロジェクトです。

これらの失敗事例と対策を理解し、プロのアドバイスを参考にすることで、貴社にとって本当に価値のあるホームページを実現できるはずです。

最後にWASABIより

今回こちらの記事ではわかりやすいようにあえて「ホームページ」という言葉を使用してきました。

これは日本国内でこの言葉が市民権を得ているからです。

ただ本当は誤り。ホームページとは「Home Page」。そう、”ホーム” です。

本来はトップページのことを指す言葉です。

正しくは「Web Site(ウェブサイト)」や、単純に「Web(ウェブ)」と言います。

めんどくさいおじさんより。