日中文化交流史を彩る重要人物【第5回】:建文帝、日本伝説の謎

画像出典:『仁王2』公式サイトより

はじめに

1402年、若き明朝皇帝・建文帝は歴史の表舞台から忽然と姿を消しました。正史では火災による死とされていますが、日本各地には彼が密かに海を渡り逃れたという伝説が息づいています。本記事では、建文帝の失踪にまつわる歴史的背景から、日本に残る伝説の痕跡、現代研究の視点までを紐解き、幻の皇帝が東の海を越えた可能性を探ります。

1. 炎の都と消えた皇帝

――若き皇帝は本当に姿を消したのか?

1402年、炎に包まれた南京の夜。

22歳の若き皇帝・建文帝は、歴史の表舞台から忽然と姿を消しました。

このとき起きていたのが、「靖難の変(せいなんのへん)」という明朝初期の内乱です。

※靖難の変とは、建文帝が進めた「削藩(さくはん)」政策に反発した叔父・燕王朱棣(えんのうしゅてい)が兵を挙げた戦いで、約3年間続きました。

理想に燃える若き皇帝の決断がありました。

それがやがて大きな嵐を呼び起こしたのです。

正史では「皇帝は火を放ち、自ら命を絶った」と伝えられています。

本当にそうだったのでしょうか?

人々の間では、密かに逃れて僧侶となり生き延びたという噂が今も語り継がれています。

実際、永楽帝(えいらくてい)が「幻の皇帝」を執拗に探し続けた記録も残っています。

歴史は勝者が綴るものと言われます。

でも、時に囁きのような伝説のほうが、私たちの心に深く響くこともあるのです。

あなたはどう思われますか?

さあ、物語のもう一つの舞台――遠く海を越えた日本へ。

一緒に、その想像の旅を続けてみませんか?

2. 建文帝は海を渡ったのか?

――「建文帝、日本へ」伝説の小さな旅へようこそ

建文帝が姿を消したあの夜、彼は山深くに隠れたのでしょうか?それともはるか東の海を越え、新たな地を目指したのかもしれません。

実は日本の各地に、こうした伝説が今なお静かに息づいています。

15世紀の日本の歴史書『善隣国宝記(ぜんりんこくほうき)』には、「大明建文君、日本に奔る」と記されており、「奔る」という言葉は、ただの旅ではなく、命を懸けて逃げる切迫した様子を感じさせます。

代表的な例が、山口県萩市の深い森にひっそりと佇む『建武神社』です。ここは「明朝の皇子が一時身を寄せた」と伝えられ、苔むした石段と静寂な空気の中に、時代を超えた記憶がそっと息づいています。

また、山口県防府市の『明帝神社』では、「遠き地から来た貴人」を祀り、地元の古式ゆかしい祭礼が伝説の息吹を今に伝えています。

さらに、鹿児島県の漁村には、異国の衣装をまとった男が小舟で漂着し、「唐の皇子」として敬われた話も残されています。

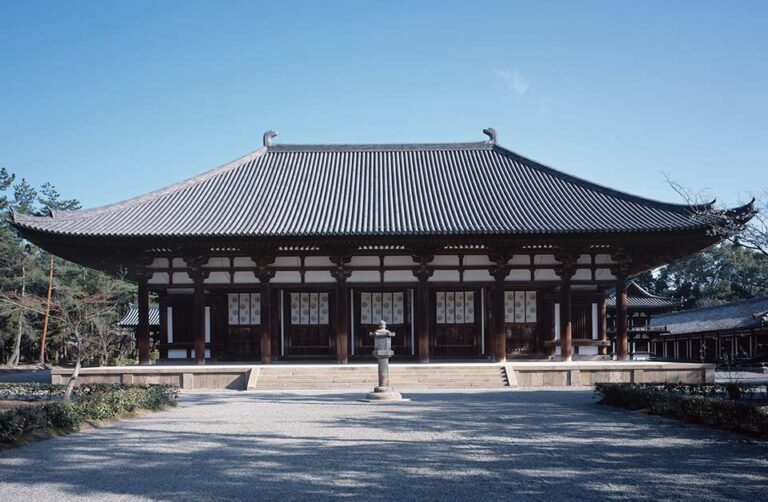

京都では禅宗五山の文化と結びついた思想交流の可能性も指摘されており、もし建文帝が日本に滞在していたならば、精神文化に何らかの影響を与えたのかもしれません。

決定的な証拠はありませんが、これらの断片は歴史の波間に浮かぶ灯火のように、時空を超えて語り継がれているのです。

なぜ日本各地に彼の痕跡が残されているのでしょうか?もしかすると、本当にそんなことがあったのかもしれません。あなたはどう感じますか?

3.伝説を科学する東渡説

――現代の研究者たちも、この伝説の真相に強く惹かれています。

当時の東シナ海では、九州の豪族と中国の密貿易商人が「走私船(そうしせん、密貿易船)」を使って活発に往来していました。

この航海技術から考えると、建文帝が福建(ふっけん)や浙江(せっこう)の港からこっそりと出航し、日本へ渡った可能性も否定できません。

また、雲南(うんなん)や貴州(きしゅう)の山中に僧侶として隠棲(いんせい)したという説や、鄭和(ていわ)の南海遠征が実は建文帝を捜索するためだったという説も存在します。

確かに正史には「皇宮で焼死した」と記されていますが、遺体の身元が不明であったことや、永楽帝が行方を追い続けた背景を考えると、「焼死説」は政治的な終結策だった可能性も考えられます。

歴史の真相は依然として謎に包まれていますが、こうした伝説は今もなお海を越え、私たちの想像力と心を静かに結びつけているのかもしれません。

4. もし日本にいたら

もし彼が本当に日本の地に辿り着いていたとしたら、どのような人々と出会い、どんな物語が紡がれていたのでしょうか。

当時の将軍・足利義満(あしかが よしみつ)は、明との貿易に積極的でした。もし亡命皇帝の存在を知っていたなら、密かに保護し、外交の切り札としていたかもしれません。

また、建文帝は禅仏教に深く傾倒していたと伝えられています。もし京都・五山の禅僧たちと思想を交わしていたなら、東アジアの精神世界に新たな火花が散ったことでしょう。

山口の「明帝神社」では、今も名も知られぬ貴人を祀る古式ゆかしい神事が続けられています。その静寂の中で、彼の記憶が今もそっと息づいているのかもしれません。

伝説の余韻は江戸時代の芸術にも及び、時代を超えてその存在感を放っています。

こうした物語は、現代にも確かに息づいています。作家・陳舜臣(ちん しゅんしん)の歴史小説や、人気ゲーム『仁王』シリーズにも、建文帝の亡命や隠された王朝の影が描かれています。

5. 曾我蕭白と伝説の絵画

18世紀の異才画家・曾我蕭白(そが しょうはく)は、自らを「明の太祖の14代目の子孫」と名乗っていました。

その主張には諸説ありますが、代表作『鷹図(たかず)』には明朝の出自を象徴するモチーフが隠されているとされています。さらに、『後天皇潜逃図(ごてんのうせんとうず)』は、建文帝が夜に密かに海を渡る姿を象徴的に描いた作品とも解釈されてきました。

曾我蕭白の筆致は、宋元(そうげん)の写実や「墨韵(ぼくいん)」の技法を取り入れています。墨韵とは、墨の濃淡や筆の運びから生まれる独特の趣(おもむき)を指し、当時の日本絵画とは一線を画す独特な世界を築いていました。

こうして、絵画の世界にも建文帝伝説の気配が漂い、芸術の中にも今なおその影が静かに息づいているのです。

6. まとめ:伝説はあなたの心に

――信じるか信じないかは、あなた次第

確かな証拠はありませんが、不思議と心を惹きつける物語がここにあります。

それは、歴史の空白に咲いた、静かで美しい想像の花なのかもしれません。

次回予告

次回は、明末の遺臣・朱舜水(しゅ しゅんすい)が東渡し、江戸時代の日本に儒学革新をもたらした物語をお届けします。

(※本シリーズは史実と物語的解釈を交えて構成されています。歴史学的立場とは異なる点があることをご了承ください。)