日中文化交流史を彩る重要人物【第6回】:明の遺臣・朱舜水と日本儒学が紡いだ思想の軌跡

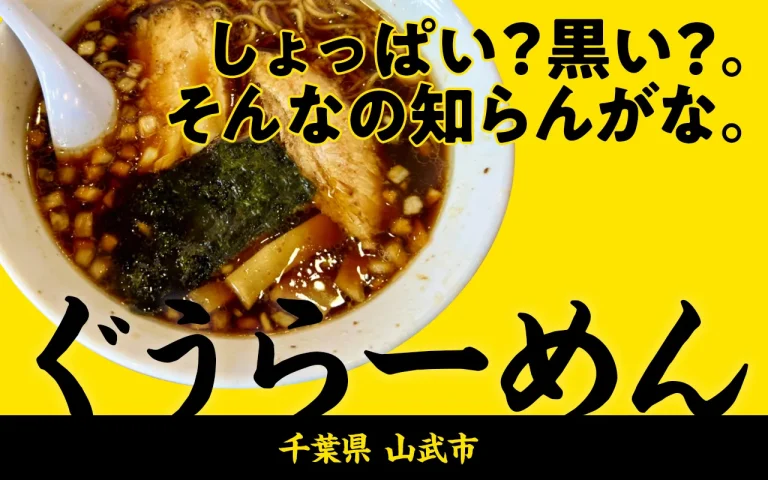

画像出典:徳川ミュージアムに常設展示されている朱舜水の木像

はじめに

明朝滅亡の混乱の中、祖国の理想を胸に日本へ渡った儒学者・朱舜水。彼は異国の地で新たな思想の種を蒔き、日本の儒学や文化に深い影響を与えました。本記事では、朱舜水の波乱に満ちた生涯と、日本での出会い、思想の広がりをたどりながら、現代にまで受け継がれるその遺産を紹介します。

1.揺るがぬ志を胸に

――日本へ渡った朱舜水の生きざま

1600年、天下の風は静かに乱れ始めていた。

栄華を誇った明朝も、次第にその輝きを失いつつあった。

その年、江南の水郷・浙江省余姚(よよう)の町に、一人の少年が生まれた。

名は朱之瑜――後に朱舜水と呼ばれる男である。

彼は、古来より学問と政治を担ってきた士大夫(中国の伝統的な知識階級)の名門に生まれた。

祖父は三度にわたり皇帝の命令を辞退し、父もまた学徳に優れた人物であった。

しかし幼くして父を失い、家は没落した。

寒さと空腹に耐えながらも、彼はなお書物に心を寄せ、胸に「義」の志を燃やし続けた。

1644年、明が滅びる。

朱舜水は「反清復明」を掲げて各地を奔走するも、時代の流れは容赦なく、希望は徐々に遠のいていった。

そして1659年、59歳にして一つの決断を下す。

「日本へ渡ろう。」

乱世にあっても、「礼」と「義」を重んじる武士たちの国――

そこに自らの儒学が生きる道を見出したのだ。

当時の日本は鎖国政策の真っただ中であった。

だが、長崎の唐通事(明・清時代における通訳・外交官を務めた役職)たちの尽力により、ついに彼の入国が許された。

失意と希望を胸に秘めて、朱舜水は海を渡った。

それは単なる逃避ではなかった。

滅びゆく祖国の理念を託すための、静かなる旅立ちであった。

2.志を託す学問

――朱舜水が日本にもたらした“生きた儒学”

長崎の港に降り立った朱舜水。

彼の言葉に最初に耳を傾けたのは、唐通事・安東省庵だった。

省庵は書と学問を愛する人物であり、朱舜水の識見と節義に深く心を打たれた。

やがて彼は俸禄の半分を差し出して舜水を支え、「この人の学は未来に生きる」と確信した。

朱舜水もまた、その誠意に応え、自らの魂ともいえる儒学の真髄を惜しみなく伝えた。

彼が説いたのは、形だけの知識ではなかった。

「学とは、行うためにあるものだ」

――この実践重視の姿勢は、武士たちの心に深く響いた。

また彼は、礼儀作法の表層よりも、「内なる忠と節義こそが人の核である」と説いた。

この教えは、のちに「武士道」の精神と共鳴し、日本の思想文化の深層に静かに染み込んでいった。

こうした思想の種はやがて水戸藩に根づき、「水戸学」へと結実する。

朱舜水の志は、単なる学問を超えて、人々の生き方そのものに影響を与えていったのである。

3.水戸光圀との出会いと『大日本史』

―明の遺臣が、日本の歴史観を動かした

1665年、水戸藩主・徳川光圀の耳に、朱舜水の名が届いた。

「この人物こそ、わが藩の文教を導く師だ」

そう直感した光圀はすぐに朱舜水を水戸へ招き、賓師(ひんし)として厚遇した。

朱舜水はある日、こう語った。

「歴史とは出来事の羅列にあらず。人の善悪を映し、世の道を照らす鏡なり。」

この言葉が光圀の心を強く揺さぶり、『大日本史』編纂へとつながっていく。

朱舜水はその構想段階から深く関わり、「尊王」の理念を軸に据えた編纂方針を示した。

この思想は日本の歴史観を根底から変える、大きな礎となった。

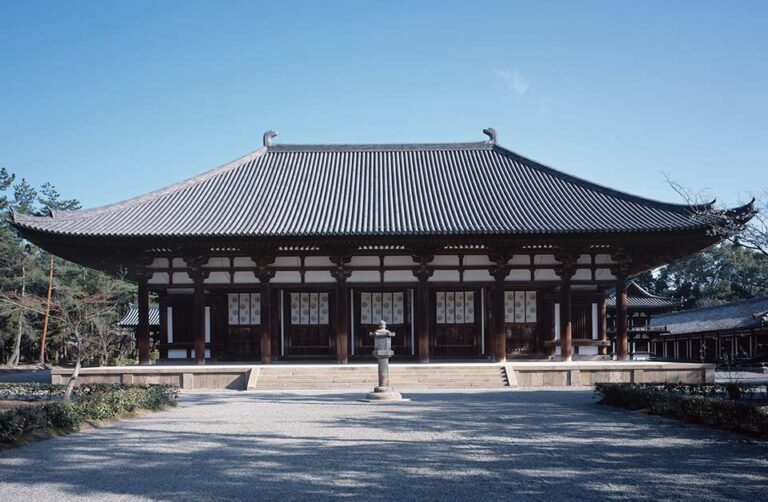

また、彼の美意識は水戸の庭園設計や書院建築にも影響を与え、文化のかたちとしても静かに息づいた。

朱舜水の思想は時代を超え、幕末の志士たち――吉田松陰や西郷隆盛らの心にも火を灯すことになる。

4.日本に息づく「舜水学」

――朱舜水が遺した“志の炎”は時代を越えて燃え続ける

1682年、朱舜水は江戸の地で82歳の生涯を静かに閉じた。

異国の地で迎えたその最期は、穏やかでありながらも確かな存在感を放っていた。

彼の教えは日本の土にしっかりと根を下ろし、未来へと続く思想の種を静かに蒔き続けた。

朱舜水が説いたのは、形だけの礼儀や道徳ではなかった。

それは血の通った実践の思想であり、日々の生き方そのものに他ならなかった。

その静かに燃え続けた炎は、やがて幕末の志士たちへと受け継がれていく。

封建体制の限界が見え始め、欧米列強の圧力が迫る激動の時代に、多くの若き志士たちが立ち上がった。

吉田松陰や西郷隆盛らは、朱舜水の遺した「忠義」「改革」「士の節義」の教えに深く共鳴したと伝えられている。

ここで言う「忠義」とは、ただ主君に仕える狭い意味ではない。

己が信じる道に真摯に生き抜くこと――それこそが志を貫く者の生き様であった。

歴史家の源了圓はこう評した。

「日本の儒学に血を通わせ、魂を吹き込んだのは、まさに朱舜水である。」

乾いた学問に魂を与え、ただの理論ではなく、生きた教えとして息づかせた。

朱舜水が日本にもたらしたのは、まさにその“生きた儒学”の姿だったのである。

5.まとめ:朱舜水の遺した知の架け橋

――逆境を越えて日中に響く思想の光

朱舜水は亡国の悲哀を抱えながらも、日本で新たな思想の潮流を生み出した。

その思想は、日中の文化交流における重要な“知の架け橋”として、今も輝きを放ち続けている。

次回予告

次回は、江戸時代から明治維新にかけて日本に陽明学の革新をもたらした物語をお届けします。

記事に関するご注意

※本シリーズは歴史的記録に基づきながら、一部に物語的解釈・現代的視点を交えて構成されています。解釈には諸説あり、学術的定説と異なる場合があることをご了承ください。