日中文化交流史を彩る重要人物【第7回】:王陽明と陽明学が紡いだ日中の心の絆

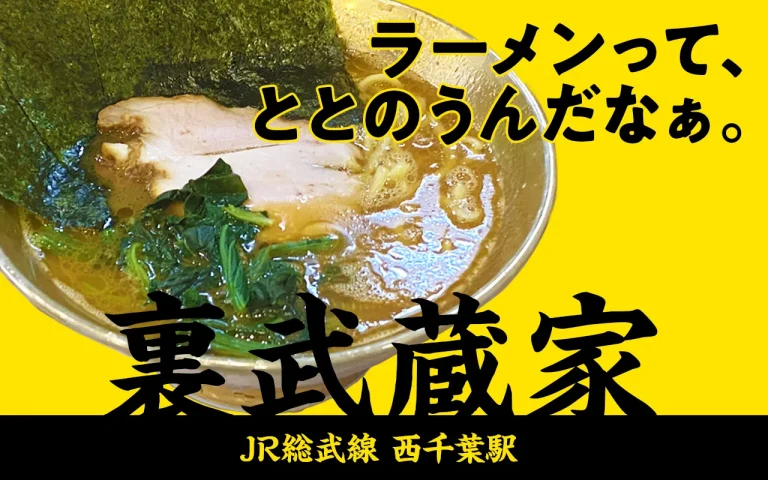

画像出典:Empyrean Trail

はじめに

本稿は、中国明代の哲学者・王陽明が生み出した「心学」が、五百年以上の時を経て日本へ伝わり、江戸時代から明治維新にかけて多くの志士たちの精神を照らした歴史の軌跡を辿ります。陽明学の思想が日中両国の文化や精神世界に深く根を下ろし、2024年の国際シンポジウムや2025年大阪・関西万博で再び心をつなぐ様子を通じて、時空を超えた「知行合一」の精神の普遍性と未来への希望を描きます。

1.心に宿る聖なるひかり

——王陽明、悟りへの道(1472年~1506年)

1472年、中国・浙江省余姚の静かな町に、一人の少年が生まれました。

名を王守仁。後に「王陽明」と称される人物です。

11歳のある日、私塾で師にこう問われました。

「人生で最も大切なことは、何だろう?」

少年は迷うことなく答えます。

「聖人になることです。」

幼き日、彼は朱子学の教えに心を奪われ、七日七晩、一本の竹をじっと見つめ続けました。

しかし、疲れ果てて地に倒れ込んだその瞬間、ふと疑問が浮かびます。

「“理”は本当に、外にあるのだろうか?」

1506年、政治の陰謀に巻き込まれ、王守仁は貴州・龍場へ左遷されます。

毒蛇と疫病が蔓延する辺境の地。孤独と沈黙の中で、彼は静かに、自らの心と向き合い続けました。

ある嵐の夜、彼の胸に、小さな光が灯ります。

「“理”は外にあるのではない。すべては人の“心”の内にあるのだ。」

――それは、後に“心学”と呼ばれる哲学の誕生。

「龍場悟道」として歴史に刻まれた瞬間でした。

やがて彼は反乱を鎮め、「知行合一」「致良知」の教えを広めていきます。

ある日、現地の苗族の男が尋ねました。

「私たちのような者でも、聖人になれますか?」

王陽明は、そっと自らの胸を指しながら答えます。

「すでに、あなたの心の中に“聖人”がいますよ。」

その言葉には、すべての人の内に光があるという、揺るぎない信念が込められていました。

2.桜の国に咲いた心学

——陽明学と日本儒者の出会い(1630年~1837年)

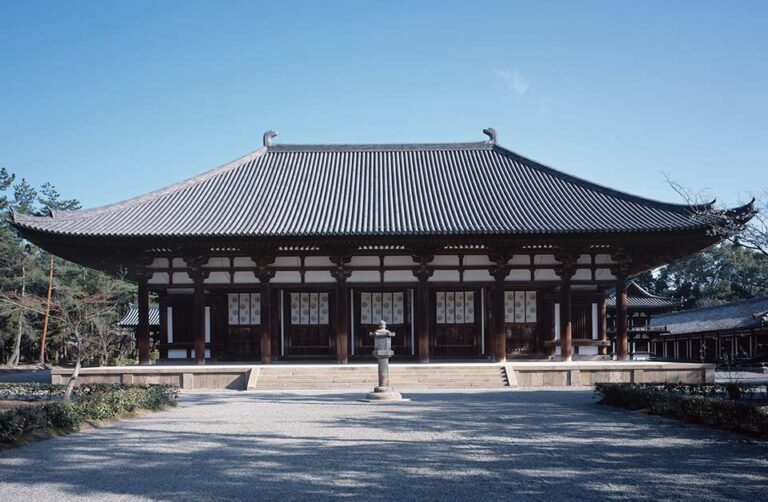

17世紀、明朝末期の中国は動乱と混乱に包まれていました。

儒者・朱舜水は、国への忠誠を胸に日本へ亡命します。

時の日本は鎖国の時代。

彼がもたらした『王文成公全集』は幕府により禁書とされました。

しかし、京都の学者・中江藤樹がその書に偶然触れたとき、心に雷が走ります。

「真理とは、古典の中ではなく、私たちの“心”の中にあるのではないか。」

藤樹はやがて“日本陽明学の祖”と称されるようになります。

朱子学を重んじる保守派からは激しい非難を受けましたが、信念は揺らぎませんでした。

ある夜、朱舜水は藤樹にこう語りかけたと伝えられます。

「国を閉ざしても、人の心まで閉ざすことはできません。

陽明先生の学は、いつか桜のように、この国に咲き誇るでしょう。」

そして1837年、大坂の儒者・大塩平八郎が、飢饉と腐敗に苦しむ民のため立ち上がります。

「知行合一」の実践者として、蔵書を売って食糧を買い、民に分け与えました。

その檄文にはこう記されていました。

「万人が阻もうとも、我は進む。民のために命を賭ける。」

起義は失敗し、大塩は自害します。

しかしその精神は、静かに幕末の志士たちへと受け継がれていきました。

3.志を継いだ者たち

――幕末から明治へ、陽明学のひかり(1854年~西南戦争)

激動の幕末、志を抱く若者たちの心を照らしたのは、まさに陽明学の光でした。

1854年、吉田松陰は密航未遂の罪で投獄されます。

獄中で彼が何度も繰り返したのは、王陽明の詩句。

「人人自有定盤針、万化根源総在心」

(人の心の中には、つねに真なる羅針盤がある)

松下村塾では、高杉晋作や伊藤博文らがその志を学びました。

「知っていて行わぬは、知らぬに等しい」

――この言葉に、彼の「知行合一」の信念が宿ります。

1866年、坂本龍馬は「一念の善があれば、凡人も聖人となりうる」と語り、

陽明の教えを仲間と分かち合います。

「海防は幕府だけのものではない。一人ひとりの良知が、国を動かすのだ。」

西郷隆盛は『伝習録』を常に懐に忍ばせ、「敬天愛人」の志を胸に抱いていました。

西南戦争の末期、彼はこう呟いたとされます。

「義なき維新に、意味はない。」

陽明学とは、ただの学問ではありませんでした。

命を懸けてこの国を変えようとした者たちの、心の奥底に灯された火だったのです。

4.茶と剣、梅と桜

——陽明学が響かせた日本文化の深層

王陽明は流罪の旅路で、禅僧と茶を酌み交わしました。

「この心は、月のように光を放つ。雲があっても、恐れることはない。」

吉田松陰も獄中で瓦で茶を煮ながら語ります。

「事上磨練とは、この煎茶の苦味のようなものだ。」

苦難の中でこそ、人は己の“良知”を磨いていくのです。

坂本龍馬は刀の先で畳に「心即理」と刻み、その木屑が桜のように舞ったといいます。

陽明が愛した梅は、寒さの中で香りを放つ花。

松陰が好んだ桜は、潔く咲いて散る花。

「耐えて香る梅」と「一瞬にして輝く桜」。

そこには中国と日本、それぞれの美意識と哲学の響き合いがありました。

また、陽明学の「良知」は、日本神道の「まごころ」や禅の「無心」とも交わり、

日本独自の精神文化に深く根をおろしていきました。

5.心が響きあう二つの地

——陽明学がつなぐ日中の絆

2024年、王陽明の故郷・余姚と東京大学をオンラインでつなぐ国際シンポジウムが開かれました。

中国の若者が日本語で「知行一体」と答え、日本の研究者が中国語で「知行合一」を朗読する――言葉を越え、心と心が静かに響き合う瞬間でした。

画面は、霧雨に濡れる龍場驛、大塩平八郎の殉難碑、そして京都の「維新之道」の石碑へと移り変わっていきます。

字幕には、こう記されていました。

「五百年前に響き始めた心の鼓動は、今もなお、ふたつの民族の血脈の中で共鳴している。」

陽明学は、国を越え、時を越え、いまも私たちの胸の奥で静かに息づいています。

さらに翌年、2025年に開催された大阪・関西万博の「寧波日」では、日中交流のもう一つの象徴的な場面が生まれました。

中国・浙江省寧波市が、友好都市である京都府長岡京市に贈呈したのは――明代に刊行された貴重な古版本『王陽明文録』。

贈呈式に臨んだ長岡京市長は、こう語りました。

「日中では思考様式に違いはあっても、儒学という根は共通です。この書は、文化的共感を再確認する“心の架け橋”となるでしょう。」

数百年の時を越え、再び陽明学の言葉が、日中の対話の場に置かれた――

それは単なる儒学の再評価ではなく、未来をともに歩むための「心の再確認」だったのかもしれません。

6. まとめ:心は、今も

——五百年を照らす「致良知」のあかり

王陽明の“心学”は、貴州・龍場の山中から始まり、海を越えて日本に伝わりました。

「致良知」「知行合一」――それは古びた哲学ではありません。

混迷の時代に、自らの行動を問うための静かな光なのです。

この稿をもちまして、

連載『日中文化交流史を彩る重要人物』は最終回とさせていただきます。

拙い筆ながら、ここまでお読みいただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。

またどこかで、お会いできる日を願って――。

記事に関するご注意

※本シリーズは歴史的記録に基づきながら、一部に物語的解釈・現代的視点を交えて構成されています。解釈には諸説あり、学術的定説と異なる場合があることをご了承ください。