日中文化交流史を彩る重要人物【第3回】:阿倍仲麻呂の詩と生涯

画像出典:北斎『百人一首 姥がえとき 阿倍仲麻呂』

はじめに

奈良時代、日本のひとりの若者が海を越えて唐へと渡った。

その名は阿倍仲麻呂。彼は知識を求めて異国に学び、唐で成功を収めた。

だが、心は常に遠き故郷を想っていた。

本記事では、阿倍仲麻呂の数奇な人生と、その詩に刻まれた郷愁を辿りながら、日中文化を結んだ「旅する詩人」の姿に迫る。

1. 春日の別れ——未来への旅立ち

――若き貴族、未知の海へ

奈良時代のある春の朝、阿倍仲麻呂は静かに港に立っていた。

袖を撫でる海風、揺れる髪、手を振る家族の姿――

そのすべてが、彼の記憶に深く焼き付けられていた。

仲麻呂は中下級の貴族の家に生まれ、幼くして漢籍に親しみ、漢詩や儒教の思想に魅せられて育った。

「いつか本場・唐で学びたい」――その想いを胸に、国家事業としての遣唐使に志願し、十九歳で異国へと旅立つ。

前夜、眠れずに庭に立ち、満天の星を見上げる。

かすかな灯火の向こうから聞こえた母の声。

「身体に気をつけて、きっと、また会えるよ」

その言葉にうなずきながらも、どこか胸の奥に残る言葉にできない不安。

彼が見送られたその港が、やがて一生戻れぬ場所となるとは、誰も知る由もなかった。

2.長安での成功――進士合格と詩の交友

――科挙合格と朝廷での活躍

阿倍遣唐使団は東シナ海を渡り、揚州から水路を伝って長安へと向かう。

仲麻呂は唐において「晁衡(ちょうこう)」と改名し、国子監にて『礼記』『詩経』『周礼』『左伝』『易経』などを学んだ。

長安は、ペルシャの香りが漂い、仏寺と官庁が並び立ち、詩と音楽、交易と政治が交錯する国際都市。

仲麻呂にとって、それは憧れの知的理想郷であった。

長年の学問の末、彼は日本人として唯一、唐の科挙(進士)に合格する。

詩文だけでなく政治理論や制度、風俗も問われる難関であり、それを成し遂げた彼の知性と努力は高く評価された。

官吏としては「左春坊司経局校書」「左拾遺」「儀王友」などを経て、「秘書監」「衛尉卿」へと昇進。

外国人としては極めて稀な出世を果たす。

その一方で、李白・王維・儲光羲・包佶といった唐代の詩人たちと親交を結び、詩を贈り合いながら文芸においても一目置かれる存在となった。

3.故郷を想う夜――詩に託された想い

――月に映るふるさと

官職に励む晁衡(仲麻呂)であったが、日々の喧騒の中でふと心を満たすのは、遠く離れた故郷の景色であった。

秋の澄んだ夜、月が静かに昇る長安の空。

彼は欄干にもたれ、ふと三笠山の月を思い出す。

天の原 ふりさけ見れば 春日なる

三笠の山に 出でし月かも

唐詩にはない静けさと、和歌にしかない余韻。

その三十一文字に、晁衡(仲麻呂)のすべての想いが込められていた。

彼の詩には、華美な技巧ではなく、心の深淵に触れるような簡素な真情があった。

帰れぬ身体に代わって、彼の詩がふるさとへと帰っていく。

その光は千年の時を越えて、春日の夜を今も静かに照らしている。

4.阿倍仲麻呂の詩風――言葉に宿る記憶

――詩でつなぐ日本と中国文化

阿倍仲麻呂の詩は、唐という異郷の空の下で、故郷・日本への想いを抱きながら紡がれた。

その一つひとつが、日本と中国を結ぶ文化の架け橋となって、今に伝わっている。

最も広く知られるのが、奈良の夜空と月を思い浮かべて詠んだ和歌である。

天の原 ふりさけ見れば 春日なる

三笠の山に 出でし月かも

中国の詩人・王維は晁衡(仲麻呂)の詩才に敬意を表し、「彼の詩には、故郷を想う真情と静かな余韻がある」と評したとも言われる(※後世の伝承を含む)。

※王維は唐代の詩人であり、その繊細かつ叙情的な詩風は阿倍仲麻呂の作品と共鳴するとし、詩評書や後世の注釈書にこのような評価が残されている。

この詩に限らず、仲麻呂の作品には以下のような特徴が見られる:

| 番号 | 特徴 | 説明 |

|---|---|---|

| ① | 自然と感情の融合 | 月や山、風などの自然描写に心情を重ね、情緒豊かな世界を描いている。 |

| ② | 日中文化の交差 | 唐詩の荘厳さと和歌の簡素美を融合させ、異文化を乗り越えた独自の詩風を築いた。 |

| ③ | 含蓄と余韻の美 | 感情を直接語らず、余白のある表現が多く、読む者の心にじわりと沁み渡る。 |

| ④ | 故郷への深い想い | 全ての詩に「帰れぬ祖国」への慕情が込められ、時代を越えても共感を呼ぶ郷愁が漂う。 |

阿倍仲麻呂の詩は、単なる文学作品ではなく、

日本と中国、二つの文化が交錯した時代の“心の記録”として、

今なお静かに、そして力強く輝き続けている。

現代に生きる私たちにとっても、阿倍仲麻呂の詩は故郷を想う普遍的な心情を呼び覚まし、時代や国境を越えた共感の架け橋となっているのだ。

5.まとめ――詩と心で還る旅人

三度の帰国願い、二度の出航計画――

そのすべては嵐と政局に阻まれ、阿倍仲麻呂はついに日本の地を踏むことなく唐で生涯を終えた。

けれど彼は知っていた。

「身体は帰れずとも、詩と心は、春日の山に還る」

阿倍仲麻呂は、異国での活躍だけでなく、

詩と心で文化をつないだ「静かなる使者」だった。

次回予告

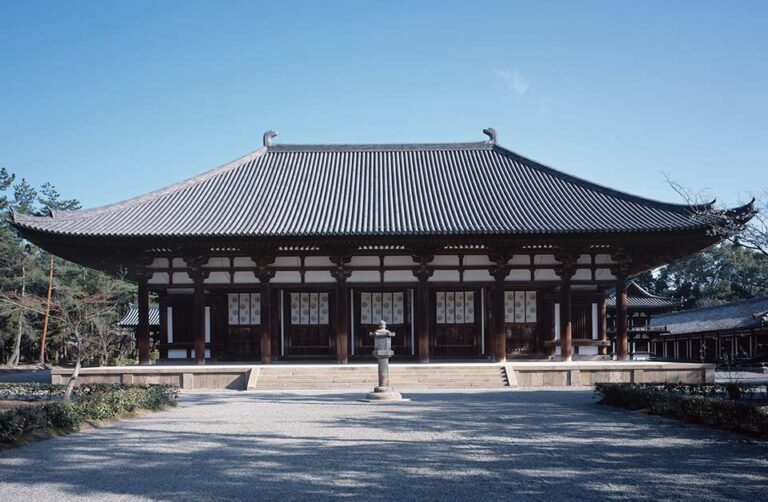

次回鑑真の六度にわたる渡海と日本仏教の礎を築いた物語をお届けします。

記事に関するご注意

※本シリーズは歴史資料および伝承をもとに構成されており、一部に物語的表現や現代的視点を含みます。歴史学的立場とは異なる解釈があることをご了承ください。